Les Maladies

Les maladies oculaires peuvent toucher de nombreuses structures anatomiques : cornée, iris, cristallin, vitré, rétine, nerf optique…

Ces maladies peuvent être d’origine infectieuse, inflammatoire, métabolique, tumorale, traumatique ou dégénérative.

Face à la complexité et la technicité de l’Ophtalmologie, les ophtalmologistes chirurgiens du Pôle Ophtalmologique de Champagne se sont organisés en services de spécialités, regroupant des groupes d’experts dans leur domaine.

Découvrez en détail les différentes pathologies que nous traitons ainsi que les vidéos explicatives réalisées par nos ophtalmologues.

L’oeil et la vision

L’œil est constitué comme un appareil photo.

Il comporte un ensemble d’optiques transparentes, la cornée et le cristallin. La quantité de lumière qui entre dans l’œil est contrôlée par l’iris, véritable diaphragme à ouverture variable automatique.

Le vitré, gel qui occupe tout le volume interne du globe oculaire est parfaitement transparent, laissant passer sans obstacle la lumière.

L’information visuelle est ensuite conduite au cerveau par un câble qui part de l’œil : le nerf optique.

1. La myopie

La longueur axiale du globe oculaire est trop grande. Les images se forment devant la rétine. La myopie peut être corrigée par un verre de lunette ou une lentille de contact divergents. La valeur de la correction s’exprime en dioptries, ici négatives.

2. L’hypermétropie

La longueur axiale du globe oculaire est trop courte. Les images se forment en arrière de la rétine. La correction est faite avec un verre de lunette ou une lentille de contact convergents. La valeur de la correction s’exprime en dioptries, ici positives.

3. L’astigmatisme

La courbure de la cornée, donc sa puissance en dioptries, varie selon l’axe. Il peut y avoir plusieurs dioptries d’écart entre l’axe horizontal et l’axe vertical. Des verres ou des lentilles dits toriques peuvent corriger l’astigmatisme. L’astigmatisme peut être combiné à la myopie ou à l’hypermétropie.

4. La presbytie

Il s’agit cette fois d’une baisse progressive de la capacité de l’œil à régler la puissance de son objectif. A partir de 40 à 45 ans environ, la souplesse du cristallin va en diminuant. Le défaut progressif d’accommodation pourra être compensé par des verres correcteurs adaptés à la vision rapprochée.

L’oeil et la vision

La cataracte se définit par une opacification progressive du cristallin. Cette opacification est le plus souvent liée à l’âge mais peut-être aussi secondaire à des prises médicamenteuses (dont les corticoïdes à long terme) ou à certaines affections (dont le diabète) ou à des causes traumatiques…

La chirurgie de la cataracte

- L’intervention dure 10 minutes. L’anesthésie est généralement locale par simple instillation de collyres, souvent associée à une sédation. Dans certains cas, l’intervention peut être réalisée sous anesthésie générale mais opérée en ambulatoire en restant une demi journée à la clinique.

- La technique opératoire : par une incision de la cornée de 2 mm, le chirurgien retire la partie antérieure de l’enveloppe du cristallin également appelée sac capsulaire. Il introduit ensuite dans l’œil une petite sonde qui, vibrant sous l’effet des ultrasons, désagrège et aspire le contenu du cristallin. Il faut ensuite passer le cristallin artificiel par la même petite incision. Celui-ci est souple et se plie dans un injecteur. Le chirurgien pousse l’implant dans l’oeil à l’aide de cet injecteur. Celui-ci est alors glissé, une fois déployé, dans l’enveloppe du cristallin qui lui sert de support.

- Les suites opératoires sont très souvent indolores. Bien sûr, quelques précautions s’imposent : mieux vaut éviter les chocs sur l’œil opéré, les efforts violents et la piscine pendant plusieurs semaines. Il est ainsi possible de reprendre une activité quasi normale dès le lendemain de l’intervention. Un traitement post-opératoire par collyres à mettre pendant un mois est prescrit à la sortie.

LE CHOIX DE L’IMPLANT :

- Une nouvelle génération d’implant dit multifocal permet de corriger la presbytie. Autrement dit, ces implants corrigent à la fois la vision de loin et la vision de près. Ils permettent au patient de se passer de lunettes pour la majorité des activités de la vie quotidienne.

- L’astigmatisme peut également être corrigé par certains implants dits TORIQUES qui peuvent être soit monofocaux ou multifocaux. L’implant monofocal torique corrigera donc la vision de loin ou de près, selon l’option qui aura été choisi, et l’astigmatisme (voir chapitre vision de l’œil). L’implant multifocal torique corrigera la vision de loin, la vision de près et l’astigmatisme.

- Les implants multifocaux et/ou toriques laissent à la charge du patient des frais supplémentaires qui seront précisés par le chirurgien lors de la consultation préopératoire. Certaines mutuelles peuvent prendre en charge tout ou partie de ces frais. Il appartient au patient de vérifier cela auprès de sa mutuelle avant l’intervention.

LES TYPES D’IMPLANT :

- Implant monofocal

Il ne corrige que la vision de loin ou de près (selon le choix qui aura été fait par le patient avec l’aide du chirurgien). - Implant multifocal

Il corrige à la fois la vision de loin et la vision de près. - Implant torique monofocal

Il corrige la vision de loin ou de près (selon le choix) et l’astigmatisme. - Implant torique multifocal

Il corrige la vision de loin, la vision de près et l’astigmatisme.

Ces quatre types d’implants peuvent corriger une myopie ou une hypermétropie pré-existante.

La cataracte

Types de glaucome :

Le glaucome à angle irido-cornéen ouvert (GAO) et le glaucome par fermeture de l’angle irido-cornéen.

Le glaucome à angle ouvert est habituellement chronique et sans symptôme. Certains traitements sont contre-indiqués en cas de glaucome à angle ouvert. La prise par voie orale de médicaments ou l’instillation de collyres à base de cortisone peuvent chez certains patients aggraver un glaucome chronique à angle ouvert.

Le glaucome par fermeture de l’angle peut-être d’installation très brutale entraînant une baisse importante de la vision, des douleurs intenses parfois accompagnées de nausées et vomissements. Il s’agit alors d’une urgence. La survenue d’une crise aiguë de glaucome par fermeture de l’angle peut-être prévenu par un traitement au laser, lorsque le dépistage systématique à l’occasion d’un examen de la vue a fait découvrir un angle iridocornéen anormalement étroit.

Le diagnostic posé, il s’ensuit une surveillance et souvent un traitement continu.

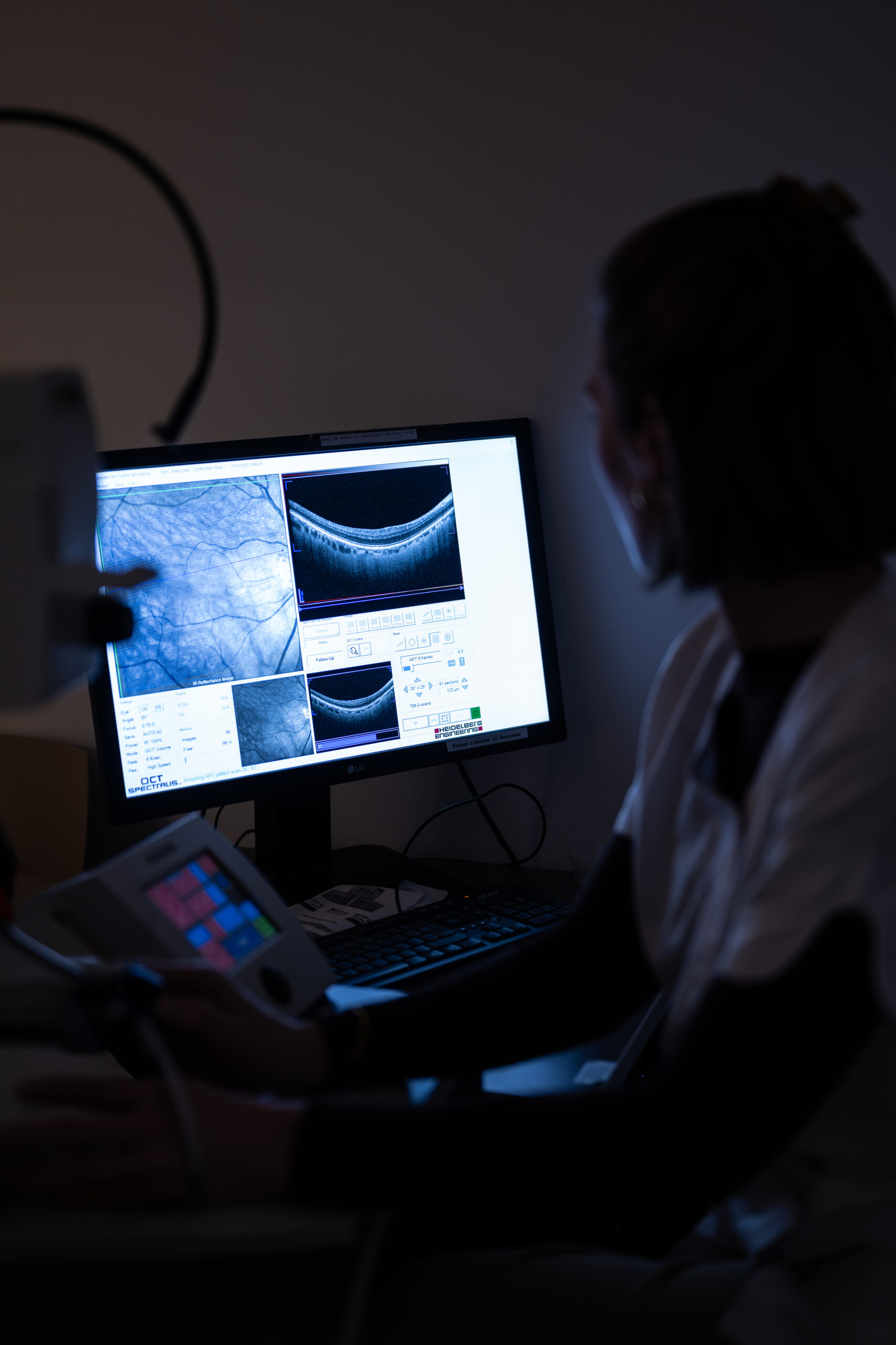

Les examens complémentaires de surveillance

L’étude du champ visuel, les photographies de la tête du nerf optique et l’analyse échographique du nerf optique. Ces examens sont indolores et non invasifs.

- Les examens répétés du champ visuel sont réalisés avec des appareils (campimètres) automatisés, assistés par ordinateur.

- Les photographies de la tête du nerf optique peuvent être enregistrées et comparées avec des rétinographes non mydriatiques.

- Une analyses plus fine du nerf optique peut être réalisée par des scanners à cohérence optique appelés OCT. Ces appareils permettent une appréciation quantitative de la perte en fibre optique due au glaucome.

Le traitement du glaucome

Traitement médical

Il comporte l’instillation quotidienne de collyres. Il s’agit en principe d’un traitement à vie.

Traitement par laser

Il peut être indiqué dans certains cas :

- Un glaucome chronique à angle ouvert les impacts de laser sont envoyés au fond de l’angle irido-cornéen, afin de faciliter de drainage de l’humeur aqueuse en dehors de l’œil. Une des indications est l’échec des collyres

- Un glaucome à angle fermé, les impacts de laser YAG permettent de faire un micro trou à la base de l’iris qui a pour effet d’éviter la fermeture de l’angle irido-cornéen et par conséquent une rétention aiguë très hypertonisante de l’humeur aqueuse dans l’œil.

Le traitement du glaucome au laser se fait en externe, sans hospitalisation. Il n’est ni long ni douloureux.

Traitement chirurgical

Il est indiqué en cas d’insuffisance des traitements médicaux par laser. La chirurgie du glaucome nécessite une hospitalisation courte et se fait parfois en ambulatoire. La chirurgie consiste à créer une fistule protégée par un clapet qui va permettre à l’humeur aqueuse de s’évacuer de l’intérieur de l’œil en cas de montée anormale de la pression. Ce passage d’humeur aqueuse va se traduire par la formation d’une petite bulle de filtration visible sous la paupière supérieure au niveau du blanc de l’œil.

L’opération du glaucome ne supprime pas la nécessité d’une surveillance à vie. L’indication opératoire comme toujours est posée avec une évaluation précise du rapport bénéfices/risques.

La rétine médicale

La rétinopathie diabétique

Signes de la rétinopathie diabétique

Les premiers signes sont les micro-anévrismes rétiniens et les hémorragies rétiniennes punctiformes, petits points rouges dans la rétine. Ces lésions peuvent disparaître spontanément après équilibre du diabète.

Des nodules dysoriques peuvent ensuite apparaître sous la forme de petites taches blanches cotonneuses à la surface de la rétine (nodules cotonneux).

On peut encore observer des dilatations veineuses irrégulières. Il s’agit de « bourgeonnements » vasculaires, de néovaisseaux, qui se développent sur la rétine ou devant la tête du nerf optique.

La région maculaire (région centrale de la rétine) peut également être le siège d’un œdème constitué de très petits microkystes liquidiens.

Enfin des exsudats apparaissent sous la forme de dépôts jaunes disposés souvent en couronne autour des anomalies vasculaires et en particulier autour des micro-anévrismes.

Les examens complémentaires

- Des photographies comparatives en couleur du fond d’œil sont très utiles car elles permettent de suivre l’évolution des lésions. On parle de rétinographies.

- L’angiographie en fluorescence consiste à prendre des photos du fond d’œil après injection intraveineuse d’un colorant : la fluorescéine. Cet examen permet de mettre en évidence les signes de la rétinopathie diabétique avec une grande précision.

- L’OCT (tomographie en cohérence optique) donne des images en coupe très précises de la rétine centrale. L’OCT permet en particulier d’apprécier l’épaississement de la région maculaire (c’est à dire l’importance de l’œdème) et d’en suivre l’évolution avec une grande précision.

- Au terme de ces examens, il est possible de savoir si la rétinopathie diabétique est de type œdémateuse ou de type ischémique-proliférative caractérisée alors par la présence de néo-vaisseaux.

Le traitement de la rétinopathie diabétique

Le traitement médical

Il est primordial et vise à obtenir le meilleur contrôle possible du diabète et de la tension artérielle. Au stade débutant de rétinopathie diabétique, il peut suffire à faire régresser les lésions et prévenir l’aggravation de la rétinopathie.

Il nécessite une étroite collaboration du médecin traitant, du diabétologue, du néphrologue et du nutritionniste.

Le traitement de la rétinopathie diabétique par laser : photocoagulation au laser Argon

En cas de rétinopathie diabétique proliférative un traitement laser est nécessaire. Ce traitement est réalisé en consultation avec une simple anesthésie de contact (collyres anesthésiques). Il est souvent nécessaire de pratiquer plusieurs séances de laser.

Les injections intravitréennes

Elles sont indiquées pour traiter un œdème maculaire réfractaire au traitement médical ou par laser. Souvent efficaces, elles nécessitent toutefois d’être répétées régulièrement.

Le traitement chirurgical

Il est indiqué en cas de complications de la rétinopathie diabétique.

Il consiste à pratiquer une vitrectomie (ablation du vitré) et une photocoagulation de la rétine au laser à l’aide d’une sonde endoculaire. Dans les cas les plus sévère, un tamponnement interne par de l’huile de silicone peut être nécessaire.

La rétinopathie diabétique

La rétine médicale

Signes de la rétinopathie diabétique

Les premiers signes sont les micro-anévrismes rétiniens et les hémorragies rétiniennes punctiformes, petits points rouges dans la rétine. Ces lésions peuvent disparaître spontanément après équilibre du diabète.

Des nodules dysoriques peuvent ensuite apparaître sous la forme de petites taches blanches cotonneuses à la surface de la rétine (nodules cotonneux).

On peut encore observer des dilatations veineuses irrégulières. Il s’agit de « bourgeonnements » vasculaires, de néovaisseaux, qui se développent sur la rétine ou devant la tête du nerf optique.

La région maculaire (région centrale de la rétine) peut également être le siège d’un œdème constitué de très petits microkystes liquidiens.

Enfin des exsudats apparaissent sous la forme de dépôts jaunes disposés souvent en couronne autour des anomalies vasculaires et en particulier autour des micro-anévrismes.

Les examens complémentaires

- Des photographies comparatives en couleur du fond d’œil sont très utiles car elles permettent de suivre l’évolution des lésions. On parle de rétinographies.

- L’angiographie en fluorescence consiste à prendre des photos du fond d’œil après injection intraveineuse d’un colorant : la fluorescéine. Cet examen permet de mettre en évidence les signes de la rétinopathie diabétique avec une grande précision.

- L’OCT (tomographie en cohérence optique) donne des images en coupe très précises de la rétine centrale. L’OCT permet en particulier d’apprécier l’épaississement de la région maculaire (c’est à dire l’importance de l’œdème) et d’en suivre l’évolution avec une grande précision.

- Au terme de ces examens, il est possible de savoir si la rétinopathie diabétique est de type œdémateuse ou de type ischémique-proliférative caractérisée alors par la présence de néo-vaisseaux.

Le traitement de la rétinopathie diabétique

Le traitement médical

Il est primordial et vise à obtenir le meilleur contrôle possible du diabète et de la tension artérielle. Au stade débutant de rétinopathie diabétique, il peut suffire à faire régresser les lésions et prévenir l’aggravation de la rétinopathie.

Il nécessite une étroite collaboration du médecin traitant, du diabétologue, du néphrologue et du nutritionniste.

Le traitement de la rétinopathie diabétique par laser : photocoagulation au laser Argon

En cas de rétinopathie diabétique proliférative un traitement laser est nécessaire. Ce traitement est réalisé en consultation avec une simple anesthésie de contact (collyres anesthésiques). Il est souvent nécessaire de pratiquer plusieurs séances de laser.

Les injections intravitréennes

Elles sont indiquées pour traiter un œdème maculaire réfractaire au traitement médical ou par laser. Souvent efficaces, elles nécessitent toutefois d’être répétées régulièrement.

Le traitement chirurgical

Il est indiqué en cas de complications de la rétinopathie diabétique.

Il consiste à pratiquer une vitrectomie (ablation du vitré) et une photocoagulation de la rétine au laser à l’aide d’une sonde endoculaire. Dans les cas les plus sévère, un tamponnement interne par de l’huile de silicone peut être nécessaire.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

Il existe deux formes principales de DMLA : la forme sèche et la forme humide.

La DMLA sèche

Il s’agit d’une atteinte très progressive de la rétine maculaire. Elle peut entraîner au bout d’un certain temps d’évolution une baisse progressive et lente de la vision. L’aspect de la macula au fond d’œil se modifie. Des lésions apparaissent sous la forme de petites tâches blanches plus ou moins étendues (atrophie rétinienne). L’évolution se fait sur des années. Le seul traitement qui peut être proposé et la prise de compléments alimentaires constitués d’oligo-éléments, d’acide oméga 3 et de vitamines. Il faut en suivre l’évolution car un passage vers la forme humide est parfois possible.

La DMLA humide

Elle se caractérise par la prolifération sous la rétine de néo-vaisseaux (vaisseaux nouvellement formés). La paroi de ces néo-vaisseaux est anormalement perméable et fragile. Ces altérations vasculaires expliquent la survenue possible d’épanchement de liquide voire de sang sous ou dans la rétine. Cette évolution défavorable se traduit par une vision déformée des images (métamorphopsies) et parfois par une baisse plus ou moins brutale de la vision centrale (scotome central).

Les examens complémentaires à faire pour le diagnostic et le suivi de la dégénérescence maculaire liée à l’âge sont les suivants :

- Examen et photographies du fond d’œil qui peuvent être faites avec un rétinographe non mydriatique.

- OCT : cet appareil met en évidence la présence et l’importance d’œdèmes ou d’épanchements liquidiens rétiniens. C’est examen est pratiqué d’abord dans un but diagnostique mais il sera aussi très utile pour le suivi de la maladie et pour apprécier l’efficacité du traitement.

Traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge

Traitements appelés Anti VEGF, inhibent la prolifération vasculaire.

Leur administration nécessite de faire des injections intra vitréennes. Habituellement, le traitement comprend trois injections séparées par un mois d’intervalle.

Ces traitements sont souvent efficaces et présente peu de risques, bien que le risque zéro n’existe pas. En pratique, ces injections se font sans qu’il y ait d’hospitalisation. Elle se font sous anesthésie locale par collyre seulement. Elles sont peu douloureuses, le patient pouvant ressentir tout au plus une impression de pression.

Le décollement de rétine

Son mécanisme

La rétine est formée de 2 feuillets posés l’un contre l’autre et qui ne sont séparés que par un espace virtuel. Ces 2 feuillets sont la rétine neurosensorielle, à la face interne de la rétine, et l’épithélium pigmentaire qui en constitue la couche la plus externe.

Pour diverses raisons (vieillissement, myopie forte, traumatisme, etc…), le vitré peut s’altérer puis s’affaisser, comme un ballon qui se dégonfle progressivement. Il se produit alors un décollement postérieur du vitré (DPV).

À ce moment, des tractions localisées peuvent s’exercer sur la rétine, là où il y a des adhérences vitréo-rétiniennes. Ces tractions sont susceptibles de provoquer une ou plusieurs déchirures de la rétine neuro-sensorielle.

Il peut s’ensuivre un passage progressif du liquide rétro vitréen par le trou créé dans le feuillet interne de la rétine. Cette infiltration va provoquer le décollement de la rétine neuro-sensorielle (clivage entre la rétine neuro-sensorielle et l’épithélium pigmentaire) qui va s’étendre progressivement.

Quand faut-il consulter ?

Au stade de simple déchirure de la rétine, sans décollement, il est possible d’appliquer un simple traitement au laser Argon qui ne nécessite ni hospitalisation, ni anesthésie.

Ce traitement peut suffire dans la grande majorité des cas à éviter l’évolution vers le décollement de la rétine.

Par contre, un décollement de la rétine constitué ne peut être traité que chirurgicalement. C’est pourquoi il est important de bien connaître les signes cliniques qui doivent faire consulter très rapidement un ophtalmologue. Le patient perçoit brutalement dans son champ de vision des petits points sombres ou des filaments, parfois même comme une pluie de suie. Tous ces éléments se déplaçent dans l’œil avec les mouvements de l’œil et même après l’arrêt de ces mouvements.

La perception de phénomènes lumineux à type d’étincelles localisées, d’étoiles filantes, de flashs lumineux qui se répètent toujours au même endroit en périphérie du champ visuel. La survenue de ces 2 signes myodésopsies et phosphènes ou même d’un seul d’entre eux, doit donc faire consulter sans tarder un ophtalmologue.

Chirurgie du décollement de la rétine

Un décollement de la rétine constitué est à traiter chirurgicalement dans des délais brefs. L’urgence est d’autant plus grande si le décollement de la rétine tend à se propager à la macula menaçant alors la vision centrale. Le but du traitement chirurgical est d’obturer la ou les déchirures.

Pour cela, 2 techniques sont possibles

-La voie externe ou exoculaire : la déchirure est traitée par application externe de froid en utilisant une cryode (cryoapplication transclérale). Le froid crée en quelques jours une cicatrice adhérente entre les 2 feuillets rétiniens.

– La voie interne ou endoculaire : elle consiste à réaliser l’ablation du vitré (vitrectomie) avec section des adhérences vitréo-rétiniennes. La rétine est ensuite réappliquée, les déchirures traitées par cryoapplication transclérale ou par endolaser (laser endoculaire) et enfin la rétine est maintenue en place à l’aide d’huile de silicone ou de gaz (tamponnement interne).

Ces interventions sont faites soit sous anesthésie générale soit sous anesthésie localorégionale. Il peut lui être demandé de garder une certaine position de la tête dans les suites opératoires afin de maintenir par le produit de tamponnement une pression sur les bords de la ou des déchirures et d’en faciliter ainsi la cicatrisation.

Uvéites

Présentation de l'Uvéite

L’uvéite est une inflammation des tissus intra-oculaires, situés dans les couches profondes du globe : l’iris, la choroïde, la rétine et ses vaisseaux. Les formes d’uvéite sont très nombreuses et variées. Il en va de même pour leurs causes possibles.

L’uvéite occasionne une rougeur oculaire diffuse, mais aussi des douleurs profondes. Ces douleurs sont également présentes la nuit et ne sont pas calmées par la fermeture de la paupière. Une baisse de vision, plus ou moins prononcée, est généralement présente. La pression intra-oculaire peut monter au cours de l’épisode.

Formes cliniques

- Les uvéites antérieures atteignent surtout l’iris et la chambre d’antérieure de l’œil (l’espace situé entre l’iris et la cornée). La vision est très souvent perturbée, allant d’une discrète impression de brouillard à une baisse d’acuité visuelle profonde. L’œil est rouge, surtout au pourtour de la cornée ; on parle de cercle péri-kératique.

- Les uvéites intermédiaires sont plus rares. C’est la base du vitré qui est inflammatoire. Pour le patient atteint, aucun symtôme ne facilite vraiment l’orientation du diagnostic. L’œil n’est pas toujours rouge. La vision n’est pas toujours abaissée. Les douleurs sont parfois très discrètes.

- Les uvéites postérieures atteignent le fond de l’œil : la rétine, les vaisseaux rétiniens, la choroïde (réseau vasculaire en dessous de la rétine). La baisse de vision est très fréquente. La tête du nerf optique peut être le siège d’un œdème ; on parle alors de papillite.

- Les uvéites mixtes résultent d’une diffusion de l’inflammation à plusieurs régions de l’œil. Un tableau d’uvéite diagnostiquée tardivement prend fréquemment cet aspect.

On peut également classer une uvéite en fonction de sa durée ou du nombre d’épisodes inflammatoires. Une uvéite peut être aigüe, chronique, récidivante ou isolée.

Paupières

Les paupières ont un rôle sensoriel en participant à la protection de l’organe de la vision. La protection mécanique des yeux (globes oculaires) est le garant d’une bonne vision. Les paupières ont aussi un rôle dans le confort visuel grâce à la bonne répartition de la sécrétion des larmes.

La chirurgie palpébrale réparatrice et fonctionnelle a pour objectif de corriger les malpositions palpébrales, qu’elles soient présentent depuis la naissance, comme le ptosis congénital de l’enfant, les malpositions congénitales de l’enfant et le larmoiement de l’enfant, ou d’origine acquise durant la vie comme le ptosis de l’adulte, l’ectropion, l’entropion, le trichiasis, le larmoiement de l’adulte, les séquelles de paralysie faciale, les altérations du regard liées à la thyroïde et la reconstruction cosmétique après chirurgie mutilante.

Le traitement du blépharospasme (anomalie de la contraction des muscles des paupières) répond aux injections de toxine botulique et à la chirurgie.

Le ptôsis

Qu’est ce qu’un ptôsis ?

Il s’agit d’une chute de la paupière supérieure qui est habituellement lié à la désinsertion du muscle releveur de la paupière supérieure, souvent lié à l’âge. Il peut être inesthétique et à un stade plus prononcé, gêner la vision en amputant le champ visuel supérieur.

Quel est le traitement ?

Le traitement est chirurgical, il existe plusieurs techniques, on peut passer par le pli palpébral supérieur, ou par l’intérieur de la paupière, en fonction du degré du ptôsis, pour raccourcir ou réinsérer le muscle responsable de l’ouverture de la paupière.

L'entropion et l'ectropion

Qu’est ce qu’un entropion ou un ectropion ?

Il s’agit d’une malposition de la paupière (inférieure en générale), liée habituellement au relâchement des tissus avec l’âge, ils peuvent être liés aussi à d’autres causes : cicatrice, paralysie, etc.

L’ectropion entraine une éversion de la paupière, la face interne de la paupière inférieure est visible, ce qui entraine en général une irritation, des infections ou des conjonctivites à répétition, un larmoiement et augmente le risque d’infection après une autre chirurgie oculaire, il est donc préférable de le traiter avant une éventuelle chirurgie de cataracte par exemple.

Dans l’entropion à l’inverse, il y a un enroulement de la paupière sur elle-même. Les cils frottent sur l’œil et entrainent une irritation, un larmoiement et parfois même une kératite ou un ulcère de la cornée.

Quel est le traitement ?

En cas d’infection, un antibiotique peut être prescrit, ainsi qu’un lubrifiant cornéen pour traiter l’irritation, mais le traitement de la malposition palpébrale en elle-même est la chirurgie.

Il existe plusieurs techniques chirurgicales, le principe est de remettre la paupière en tension, en la raccourcissant ou la fixant au rebord de l’orbite par exemple.

La dermatochalasis

Qu’est ce qu’un dermatochalasis ?

C’est un excès cutané au-dessus des paupières supérieures, apparaissant avec l’âge habituellement, qui peut être inesthétique et parfois même responsable d’une gêne visuelle, en limitant le champ visuel supérieur. Pour mettre en évidence la gêne fonctionnelle, on réalise habituellement un examen du champ visuel.

Quel est le traitement ?

Le traitement est chirurgical et consiste à réséquer l’excès cutané, en passant par le pli palpébral supérieur.

Il est réalisé habituellement sous anesthésie locale potentialisée en ambulatoire.

Des fils sont laissés en place pendant une semaine et peuvent être retirés par une infirmière ou par le chirurgien.

Le but est d’améliorer le résultat esthétique et d’augmenter le champ visuel supérieur. Des photos sont habituellement réalisées avant et après l’intervention pour pouvoir évaluer le résultat.

Les tumeurs palpébrales

Quand faut-il s’inquiéter en cas d’apparition d’une lésion palpébrale ?

Les paupières sont un siège fréquent de tumeurs. Elles peuvent être bénigne ou maligne. En cas d’apparition ou de modification d’une lésion palpébrale, il est préférable de demander l’avis de votre ophtalmologiste.

D’une façon générale, une lésion est suspecte en cas d’évolution rapide, d’apparition récente ou de modification. Un aspect inhomogène, irrégulier, asymétrique, une augmentation de taille, une taille importante, un changement de couleur, une modification du bord de la paupière avec une perte des cils ou un saignement de la lésion sont suspects. Il faut alors prévoir une consultation et envisager l’exérèse de la lésion.

Quel est le traitement ?

Il est habituellement chirurgical. En cas de tumeur de petite taille, on réalise une biopsie exérèse. La pièce est envoyée en analyse. Si le caractère malin est confirmé et que l’exérèse n’est pas assez large, il peut être nécessaire de réaliser une reprise de la cicatrice plus large. Certaines lésions de petite taille dont l’aspect bénin est certain peuvent être traitées également au laser en consultation.

Les occlusions du canal lacrymo-nasal

Qu’est ce que c’est ?

Le canal lacrymonasal relie la paupière à l’intérieur des cavités nasales pour que les larmes puissent s’écouler sans stagner au niveau de l’œil. Il peut parfois être rétréci ou obstrué. Cela est habituellement lié à l’âge, mais peut être également secondaire à une infection, un traumatisme voire une tumeur.

Cela entraine en général un larmoiement plus ou moins permanent, qui s’accentue en particulier en cas d’agression : froid, vent, climatisation, etc. Cela peut se compliquer de conjonctivite voire de dacryocystite qui est une infection du sac lacrymal.

Quel est le traitement ?

On réalise souvent une imagerie de la voie lacrymale (dacryoscanner) pour identifier la sténose et étudier les rapports anatomiques du canal lacrymonasal.

Les chalazions

Qu’est ce que c’est ?

Il s’agit d’une inflammation d’une glande de la paupière, la glande de Meibomius, qui sécrète la partie lipidique des larmes. C’est une lésion fréquente, bénigne, qui peut apparaitre spontanément ou dans le cadre d’une pathologie des paupières (inflammation, rosacée) ou dans le cadre d’un trouble réfractif ou d’une fatigue visuelle.

Il s’agit d’une inflammation d’une glande de la paupière, la glande de Meibomius, qui sécrète la partie lipidique des larmes. C’est une lésion fréquente, bénigne, qui peut apparaitre spontanément ou dans le cadre d’une pathologie des paupières (inflammation, rosacée) ou dans le cadre d’un trouble réfractif ou d’une fatigue visuelle.

Quel est le traitement ?

Habituellement, des soins oculaires avec des massages à l’aide de compresses chaudes, associés à une pommade anti-inflammatoire suffisent. Parfois, il est nécessaire d’inciser la glande au bloc opératoire sous anesthésie locale pour traiter le kyste inflammatoire. Cependant, les chalazions peuvent parfois récidiver.

Chirurgie réfractive

La chirurgie réfractive comprend

L’ensemble des opérations, notamment au laser, permettant de ne plus porter de lunettes ou de lentilles.

Tous les défauts visuels sont corrigeables (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) et ce, de manière efficace et durable.

Nos ophtalmologues mettent en œuvre différentes techniques dont le LASIK et la PKR. L’intervention est indolore ; elle est réalisée sous anesthésie locale. La récupération visuelle est rapide en quelques jours.

Les bonnes raisons de bénéficier d'une chirurgie réfractive

Vous vivez le port de vos lunettes comme une contrainte quotidienne. La qualité visuelle est souvent mise à mal en raison de la non transparence de vos verres (verres sales, embués ou rayés) ou d’une usure de la monture (branches ou patins desserrés). Finies les contraintes, la chirurgie réfractive vous permet une parfaite indépendance.

Que vous soyez un(e) sportif(ve) occasionnel(le) ou un(e) athlète confirmé(e), les lunettes sont une entrave incontestable à la pratique de vos loisirs. Vous en avez assez de ne rien voir à la piscine ? Vous en avez assez de vos lunettes qui bougent lorsque vous courez ? De la buée dans votre masque au ski ? La chirurgie réfractive vous permet de profiter pleinement de vos activités sportives.

Conscient(e) de l’importance d’une bonne vision, vous n’êtes cependant pas prêt(e) à compromettre votre apparence physique. Que vos lunettes vous soient indispensables depuis l’enfance ou qu’elles s’imposent à vous vers l’âge de 45ans (pour corriger une presbytie), nous pouvons vous proposer une alternative satisfaisante sur le plan esthétique.

Vous ressentir de plus en plus un inconfort avec vos lentilles après une journée passée sur écran ? Votre vision se brouille en fin de journée ? Vous ne tolérez probablement plus vos lentilles de contact. La chirurgie réfractive est une alternative au retour aux lunettes.

Le renouvellement de vos lunettes et lentilles est fréquent. Le coût de ces dispositifs de correction est important, lorsqu’on fait le cumul sur plusieurs années. Réaliser une chirurgie réfractive constitue souvent une dépense qui rapporte à long terme.

Vous ne répondez pas à certains critères d’aptitude visuelle réglementaire pour exercer votre profession (concours de gendarmerie, pompier…) ? Une correction laser peut parfois vous permettre de faire le métier que vous désirez.

L’intervention vous tente ? Vous réfléchissez depuis longtemps ? Sachez que plus vous attendez, plus le nombre d’années passées sans lunettes sera court. Profitez de votre nouvelle vue dès maintenant et lancez-vous !

Êtes-vous un bon candidat à une chirurgie réfractive ?

Avant d’envisager toute chirurgie réfractive, il faut s’assurer de l’absence de pathologie oculaire.

Avant toute chose, quel que soit votre trouble réfractif, votre chirurgien s’attachera à réaliser un bilan médical exhaustif, afin d’éliminer toute pathologie oculaire déclarée ou méconnue (kératocône fruste, par exemple). Ce bilan sera garant de l’innocuité de la chirurgie et vous assurera une prise en charge sécurisée. Pour cela votre chirurgien réalisera :

- Un bilan visuel approfondi ;

- Un fond d’oeil dilaté ;

- Une cycloplégie ;

- Une analyse de la géométrie de votre cornée, ou topographie ;

- Une analyse de l’épaisseur de votre cornée, qui doit être suffisante pour permettre une chirurgie au laser ;

- Une analyse de votre pression intra-oculaire ;

- Un examen de votre oeil au biomicroscope, avec un test à la fluorescéine.

Afin d’optimiser la pérennité du résultat de l’opération, il faudra s’assurer de la stabilité de votre défaut visuel. En effet, si votre amétropie évolue (une myopie qui progresse encore, par exemple), le résultat visuel post-opératoire risque d’être moins durable.

Contactologie et sécheresse oculaire

Qu’elles soient rigides ou souples, les lentilles de contact sont une alternative au port de lunettes. La quasi-totalité des défauts visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) sont corrigeables en lentilles.

En l’absence de contre-indication (sécheresse oculaire) une adaptation est possible. Il sera indispensable de respecter les règles d’utilisation et d’hygiène lors de l’utilisation de vos lentilles.

Corriger la vue par le port de lentilles

Le port de lentilles de contact est un mode de correction optique très répandu. Ces dernières années, les progrès technologiques en la matière ont été importants et la plupart des amétropies (myopie, hypermétropie, astigmatisme) peuvent désormais être corrigées.

L’adaptation en lentilles de contact est un acte médical.

Il implique impérativement un examen ophtalmologique complet, afin de s’assurer de l’absence de contre-indication. En fonction de vos besoins, de votre amétropie mais aussi de vos éventuels antécédents ophtalmologiques ou généraux, votre ophtalmologiste vous proposera un modèle précis de lentille. Ce modèle ne peut pas être modifié sans son accord. En effet, les caractéristiques physico-chimiques des lentilles varient beaucoup d’un modèle à l’autre, en particulier leur degré d’hydratation et leur perméabilité à l’oxygène. La géométrie de la lentille (son diamètre, son rayon, ses moyens de stabilisation) doit aussi faire l’objet d’une attention toute particulière.

Les lentilles souples

Elles sont d’usage plus courant. Elles exposent cependant à des complications plus nombreuses et, potentiellement, très sévères pour la surface oculaire. L’oxygénation cornéenne est moins bonne qu’avec les lentilles rigides. Malgré tout, l’adaptation est plus aisée, sauf pour les amétropies fortes. Le renouvellement des lentilles est variable : il existe des lentilles journalières, qui ne peuvent être portées qu’une seule journée. D’autres sont à renouveler tous les 15 jours ou, plus fréquemment, tous les mois. Dans ce cas, un entretien quotidien et méticuleux est nécessaire. Le port nocturne est formellement déconseillé ; celui-ci augmente fortement le risque d’abcès cornéen. Les lentilles souples les plus récentes sont fabriquées à partir de mélanges de silicone et d’hydrogel. Ceci permet à la fois d’assurer un confort satisfaisant et un passage correct de l’oxygène à travers la lentille. Les règles de bon usage vous seront rappelées, lors de la consultation, par votre ophtalmologiste.

Les lentilles rigides perméables aux gaz

Elles représentent le mode de correction en lentilles le plus sécuritaire. Ces lentilles sont mobiles à la surface de l’œil et le film lacrymal circule donc librement à la surface de la cornée, garantissant son oxygénation et sa nutrition malgré un port prolongé. Elles permettent la plus large amplitude de correction. Elles doivent être envisagées en première intention, tout particulièrement en cas de myopie forte ou d’astigmatisme prononcé. Elles peuvent également permettre l’appareillage de patients atteints de pathologies déformant la surface oculaire (comme le kératocône, ou une greffe de cornée), avec des résultats optiques impossible à atteindre avec le port de lunettes. L’adaptation en lentilles rigides nécessite un certain degré d’expertise de la part de l’ophtalmologiste ; elle n’est possible que dans le cadre d’une consultation dédiée. Plusieurs essais peuvent être nécessaires avant de parvenir à un équipement parfait. Une fois la bonne lentille trouvée, elle est renouvelée, de manière générale, tous les 18 à 24 mois.

Les lentilles cosmétiques

Ce sont des lentilles portées à visée esthétique. Leur port est le plus souvent vivement déconseillé par l’ophtalmologiste, étant donné le risque majeur de complications sévères. Il s’agit de lentilles colorées, parfois achetées sans aucun contrôle médical. Malheureusement, rares sont les modèles à même d’apporter la garantie d’une bonne oxygénation cornéenne.

Si vous envisagez de porter ce type de lentilles, parlez-en à votre ophtalmologiste !

L’orthokératologie

C’est une technique très récente, dont les résultats sont extrêmement prometteurs. Son principe : porter des lentilles la nuit, pendant le sommeil, pour ne plus porter de correction la journée. L’analogie est souvent faite avec une chirurgie réfractive, sauf qu’aucun geste définitif ou invasif n’est réalisé sur la cornée. Le matériau est conçu pour garantir une sécurité de port tout à fait satisfaisante. Leur effet est totalement réversible et, chez le patient qui ne souhaite plus poursuivre le port, ses effets s’estompent en quelques jours, avec retour vers l’amétropie initiale. L’adaptation se rapproche de celle des lentilles rigides. Le délai de renouvellement est identique. Ces lentilles peuvent permettre, dans certains cas, de freiner une progression myopique chez l’adolescent.

Urgences

Vous présentez un problème ophtalmologique urgent ?

Les médecins du POC vous reçoivent tous les jours et mettent tout en œuvre pour vous garantir une prise en charge dans les meilleures conditions, organisationnelles et matérielles.

Quels signes doivent m’alerter ?

Les motifs qui doivent vous amener à consulter un ophtalmologiste en urgence sont :

- Une baisse d’acuité visuelle récente, brutale et persistante

- Un œil rouge et douloureux

- La présence d’un corps étranger oculaire

- Une vision double, d’apparition récente et persistante

- Un traumatisme oculaire important

- La projection d’un produit caustique dans l’œil

Pour ce type de motif, une secrétaire vous remettra un rendez-vous dans les 24 heures.

Si vous rencontrez des difficultés à joindre le secrétariat, présentez-vous directement à l’accueil du cabinet le plus proche de chez vous.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les maladies urgentes et leur prise en charge, contactez-nous grâce aux coordonnées ci-dessous.